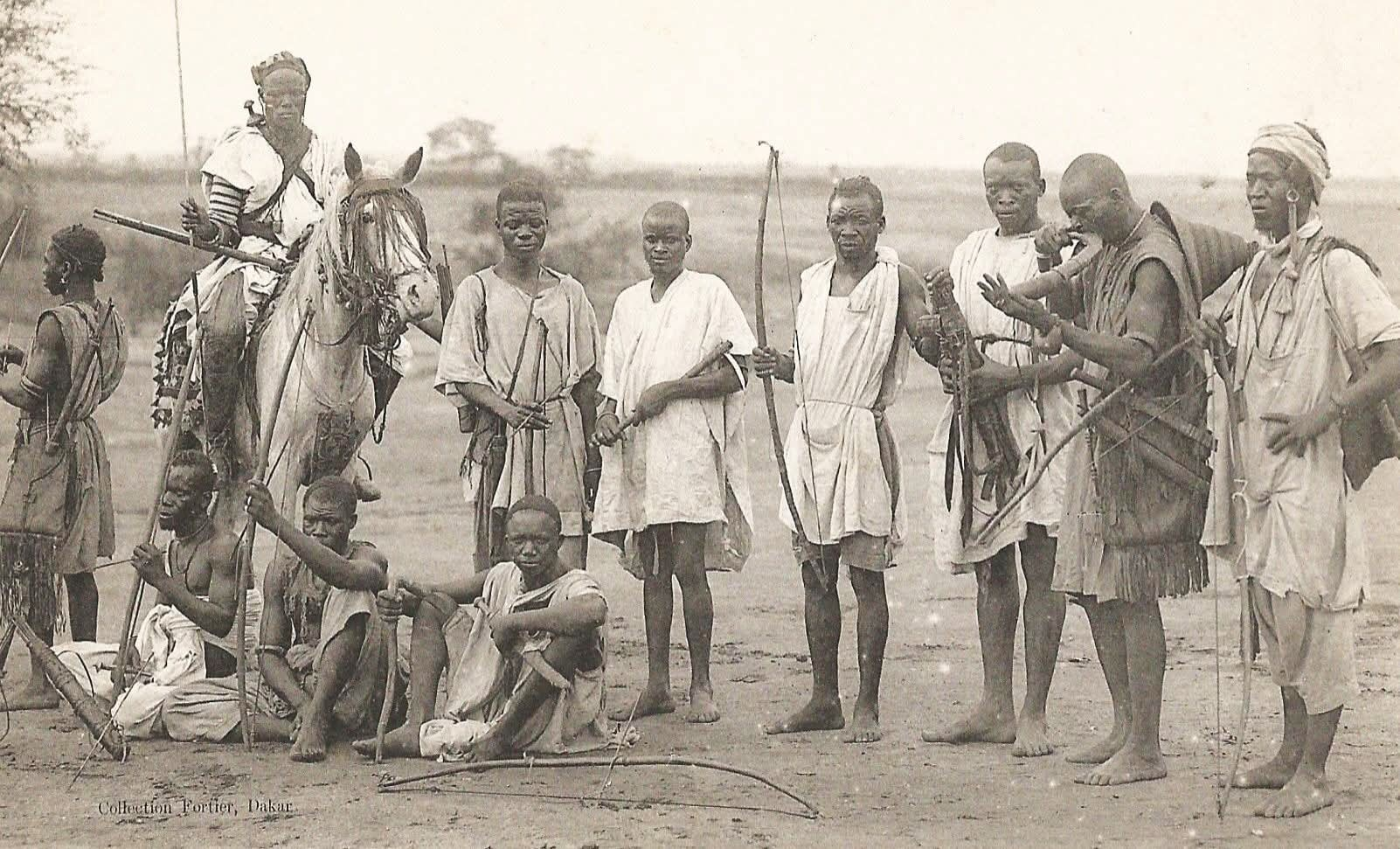

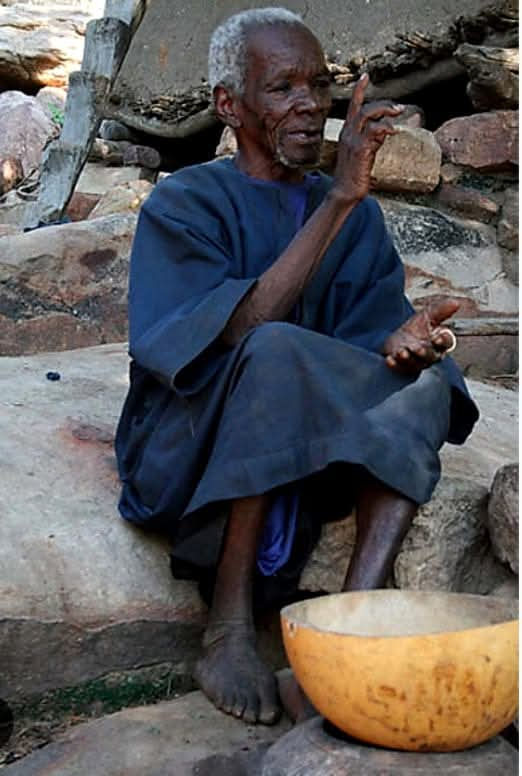

Chez les Mossis, peuple majoritaire du Burkina Faso, la tradition occupe une place centrale dans les rapports sociaux, familiaux et communautaires. L’hospitalité, le respect des aînés, le poids des symboles et des gestes régissent le quotidien, et toute entorse à ces codes peut être perçue comme une offense. Voici un aperçu de quelques règles et interdits profondément ancrés dans la tradition moaga.

Dans la culture moaga, un visiteur ne peut pas exprimer le motif de sa venue sans avoir respecté le rituel de salutation. Il doit d’abord échanger des civilités, demander des nouvelles et inviter les hôtes à recevoir ses salutations par des formules consacrées. Boire de l’eau offerte par la maisonnée fait également partie du protocole : c’est généralement une femme ou une jeune fille qui la sert, mais elle doit d’abord la goûter devant le visiteur, afin d’écarter tout soupçon de malveillance.

Des repas porteurs de symboles

Être invité à manger chez quelqu’un implique aussi des règles subtiles. Il est très mal vu de finir entièrement son plat : cela peut être interprété comme une critique implicite (le repas était insuffisant) ou comme un manque de retenue. Le silence est également de mise chez les enfants pendant les repas, car « le repas est roi ». Ils doivent croiser les jambes et manger dans le calme.

Le don, un acte sacré

Offrir un cadeau ne se fait jamais directement de la main à la main. Il faut passer par un intermédiaire, en général le membre le plus influent de l’entourage du visiteur. De même, les remerciements suivent ce chemin avant d’être exprimés directement. Refuser un cadeau est perçu comme une injure, même si l’on soupçonne une intention malveillante ou si le présent semble insignifiant. Un don se reçoit à deux mains, mais jamais avec la main gauche. Lorsqu’un cadeau important est offert à l’improviste, le bénéficiaire peut, par précaution ou par réserve, décider de le détourner de son usage initial ou de s’en séparer discrètement.

Le respect de l’autorité et du sacré

Un chef coutumier ne serre la main que très rarement, principalement par précaution contre l’empoisonnement. Quand il le fait, cela marque une confiance exceptionnelle. Lorsqu’on va saluer un chef, il est impératif d’apporter un présent, preuve d’estime et de reconnaissance.

Règles de bienséance et morale sociale

La tenue vestimentaire est très codifiée. Une femme mariée doit porter son pagne jusqu’aux chevilles, tandis que les jeunes filles le nouent au niveau des mollets. Une femme adulte qui s’habille comme une fille est jugée comme n’ayant pas de tenue. Les filles considérées comme provocantes nouent leur pagne devant, laissant apparaître leurs jambes ou même leurs perles, ce qui est mal perçu.

Certaines relations sont strictement interdites : il est formellement proscrit d’avoir des rapports avec une femme de son propre clan ou « budu », même après le mariage. L’inceste est une faute grave, parfois punie de mort selon les anciens. Quant au suicide, il est considéré comme une honte : la personne ne doit pas être pleurée et sa famille est ignorée.

Le mariage et ses contraintes

Les périodes propices au mariage sont également régulées par les saisons : en juillet, août et novembre, certaines observations liées à la nature rendent le mariage ou l’envoi d’une fille chez son mari inacceptable, sous peine de stérilité ou de malheur. Les âges du mariage sont aussi codifiés : 17, 19 et 21 ans sont considérés comme convenables, tandis que 15, 16, 18 ou 20 ans sont vus comme risqués, notamment sur le plan de la fertilité.

Le divorce peut être prononcé pour plusieurs raisons : une insulte grave, une offense envers la famille de la femme, des accusations de sorcellerie ou des écarts de conduite jugés déshonorants pour l’homme. Par exemple, une femme qui reproche à son mari de ne pas lui avoir offert une tenue pour sortir peut être renvoyée du foyer.

Une éducation fondée sur l’obéissance

L’enfant idéal dans la tradition moaga est obéissant, respectueux et toujours au service de ses parents. Il est béni s’il respecte ces valeurs, car désobéir à son père, considéré comme représentant de Dieu sur terre, revient à défier l’autorité divine elle-même. La désobéissance est perçue comme une malédiction pouvant retomber sur l’enfant et sa descendance.

Ces règles, loin d’être de simples coutumes, sont pour les Mossé les fondements d’une société équilibrée où chacun connaît sa place et ses obligations. En les respectant, on préserve l’harmonie, la dignité et la cohésion du groupe.

Parfait Fabrice SAWADOGO

Journaliste Culturel – Infos Culture du Faso