Condiment incontournable de la cuisine traditionnelle burkinabè, le soumbala, connu en mooré sous le nom de kogl-do, est bien plus qu’un simple ingrédient. Il incarne une culture, un savoir-faire ancestral, et une ressource précieuse à la fois nutritionnelle, sociale et économique. À travers lui, se racontent des histoires de femmes, de terre, de transmission et de résistance.

Une origine naturelle profondément enracinée

Le kogl-do est fabriqué à partir des graines de néré, un arbre africain aux multiples vertus, scientifiquement connu sous le nom de Parkia biglobosa. Très présent dans les zones sahéliennes du Burkina Faso, le néré produit de longues gousses contenant des graines noires riches en nutriments. En mooré, kogl désigne l’arbre ou le fruit du néré, et do signifie les graines, d’où l’appellation complète kogl-do.

Les graines de néré sont récoltées, bouillies, fermentées, puis transformées artisanalement en une pâte ou en boulettes séchées. Le produit final, au parfum très prononcé, est utilisé dans une grande variété de sauces locales, notamment la sauce gombo, la sauce kopè ou encore la sauce feuilles.

Un savoir-faire féminin transmis de génération en génération

La fabrication du soumbala est une activité traditionnellement confiée aux femmes dans les villages. Longue, délicate et nécessitant de la patience, cette transformation repose sur des gestes hérités de leurs mères et grands-mères. À travers la production de kogl-do, ces femmes assurent non seulement la transmission d’un patrimoine culinaire, mais aussi leur autonomie économique. Dans certaines régions, la vente du soumbala constitue une source de revenus stable pour de nombreuses familles.

De la cueillette du fruit à la fermentation des graines, chaque étape repose sur une connaissance fine des cycles naturels et des techniques traditionnelles. Le kogl-do est donc aussi un vecteur de résilience et d’indépendance locale.

Un aliment aux multiples vertus nutritionnelles

Au-delà de ses qualités gustatives, le kogl-do est un véritable concentré de nutriments. Il est riche en protéines végétales, en acides gras essentiels, en fer, en magnésium et en calcium. Ce profil nutritionnel en fait un aliment stratégique dans la lutte contre la malnutrition, notamment en milieu rural.

Comparé aux cubes d’assaisonnement industriels, souvent riches en sel, exhausteurs de goût et conservateurs, le soumbala est un produit 100 % naturel, sans additifs chimiques. Il constitue donc une alternative saine et locale à privilégier, tant pour les enfants que pour les adultes.

Un pilier de la mémoire culinaire et des rituels sociaux

Dans les familles moaga, l’odeur du kogl-do évoque immédiatement les souvenirs d’enfance, les repas partagés en famille, les retrouvailles autour du feu. Il est plus qu’un ingrédient : il est un repère affectif et culturel. Utilisé dans les cérémonies traditionnelles, les rites de passage, les offrandes funéraires ou les mariages, il est aussi chargé d’une valeur symbolique.

Offrir du kogl-do ou l’utiliser dans un plat lors d’un événement social est un signe de respect, de générosité et de lien aux ancêtres. Dans ce sens, il contribue à renforcer le tissu social et à perpétuer les valeurs communautaires.

Entre déclin et espoir de valorisation

Malgré ses nombreux atouts, le kogl-do connaît depuis quelques années un déclin progressif, notamment dans les milieux urbains. Les modes de consommation modernes, la publicité massive autour des bouillons industriels et la perte de certains savoirs traditionnels fragilisent son usage.

Mais des initiatives voient le jour : des coopératives féminines modernisent leur production, des chefs de cuisine burkinabè remettent le soumbala à l’honneur dans leurs recettes, et des campagnes de sensibilisation tentent de réhabiliter ce condiment emblématique. Des efforts sont également faits pour certifier et standardiser le kogl-do, afin d’en faire un produit compétitif sur le marché national et international.

Redonner au kogl-do la place qu’il mérite

Le kogl-do est plus qu’un aliment. Il est un marqueur identitaire, un lien avec la terre et les ancêtres, un symbole de la richesse culinaire burkinabè. Le valoriser, c’est soutenir les femmes rurales, renforcer la sécurité alimentaire et défendre la diversité culturelle.

À l’heure des enjeux environnementaux, économiques et nutritionnels, il est urgent de reconnaître le kogl-do comme un patrimoine culinaire à protéger, à transmettre et à promouvoir. Car préserver le soumbala, c’est préserver un pan vivant de notre histoire collective.

Parfait Fabrice SAWADOGO

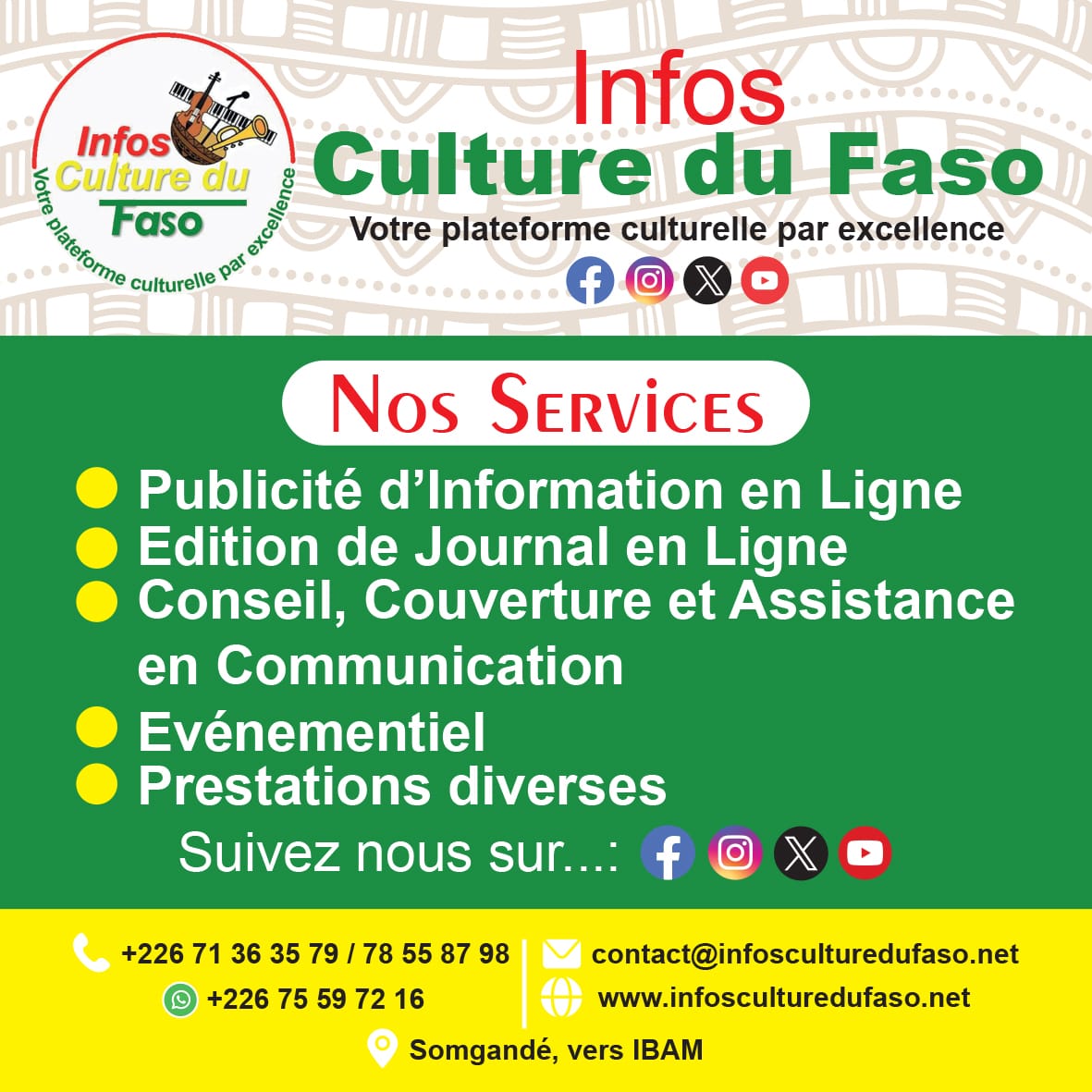

Journaliste Culturel – Infos Culture du Faso