Utilisée à la fois comme instrument de musique, objet utilitaire et symbole culturel, la calebasse, ou wahmdé en langue mooré, demeure un pilier du patrimoine immatériel burkinabè. Simple en apparence, elle recèle une richesse sonore et symbolique qui traverse les générations. Du village à la scène contemporaine, elle accompagne les rythmes, les rites et les récits de la vie quotidienne.

Un fruit transformé en instrument

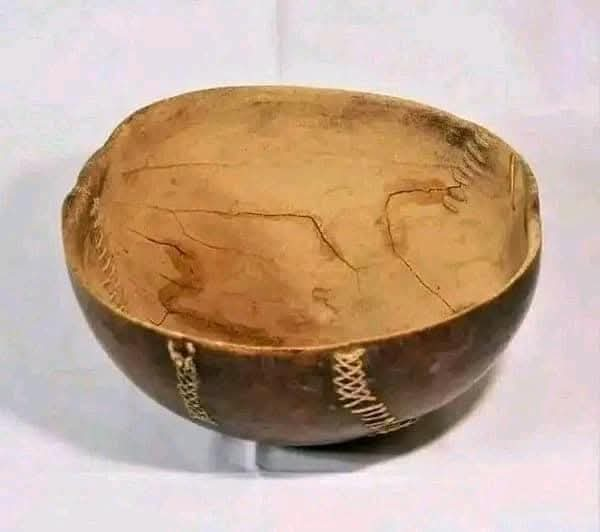

La calebasse est issue du fruit de plantes spécifiques, généralement de deux types. Le plus courant est celui du calebassier rampant, une plante dont les fruits sont récoltés, séchés, puis vidés pour obtenir un récipient creux et léger. Mais il existe aussi un arbre de grande taille qui produit des fruits également transformés en calebasses. Ces dernières, plus solides et résistantes, sont particulièrement prisées dans certaines régions du Burkina Faso, notamment pour un usage durable ou décoratif.

Dans sa version instrumentale, la calebasse est souvent utilisée comme percussion, jouée avec les mains, des baguettes ou en combinaison avec d’autres matériaux : posée dans un récipient d’eau, suspendue à une corde, ou associée à des graines pour faire office de hochet. Le wahmdé se distingue par sa résonance grave et profonde, très appréciée dans de nombreux styles musicaux traditionnels.

Un rôle central dans les cérémonies

Au Burkina Faso, la calebasse rythme les grands événements sociaux et rituels : mariages, baptêmes, funérailles, danses traditionnelles, cérémonies royales ou cultes animistes. Elle accompagne des instruments comme le balafon, le djembé, le bendré ou encore le tama, apportant une profondeur sonore et un rythme de base.

Chez les Mossi, les Gourmantché, les Bissa, les Dagara ou les Bobo, elle est jouée aussi bien par les femmes que par les hommes, parfois en groupe, souvent en solo pour accompagner le chant ou les contes. Le son de la calebasse évoque la terre, la fécondité, le lien avec les ancêtres.

Un savoir-faire artisanal transmis

La fabrication de la calebasse est un héritage artisanal ancestral. Le processus débute par la récolte du fruit à maturité, qui est ensuite séché au soleil pendant plusieurs semaines. Après le séchage, on retire la pulpe intérieure pour ne conserver que l’écorce dure. La surface peut être poncée, polie, décorée de gravures ou de dessins traditionnels.

Certaines calebasses, notamment celles issues de l’arbre haut, demandent un travail plus minutieux du fait de leur épaisseur. Elles sont parfois ornées de perles, de cuir ou de tissus, notamment dans les communautés où l’objet a une valeur spirituelle ou esthétique. Le savoir-faire se transmet oralement ou par apprentissage familial, perpétuant les techniques et les symboliques propres à chaque usage.

Une identité culturelle toujours vivante

Au-delà de son rôle musical, la calebasse est un symbole fort d’identité culturelle. Dans de nombreuses familles rurales, elle sert aussi de récipient pour l’eau, la nourriture, le dolo (bière traditionnelle) ou le lait. Elle est présente dans les contes, les proverbes, les chants initiatiques et les objets de dot.

Avec l’émergence de la musique moderne, des artistes comme Habibou SAWADOGO, Victor Démé ou encore des troupes folkloriques contemporaines continuent d’utiliser le wahmdé dans leurs compositions, réaffirmant sa pertinence sur la scène artistique actuelle.

Un instrument modeste, une portée universelle

La calebasse illustre parfaitement comment un objet issu de la nature peut devenir un vecteur d’expression, de mémoire et de cohésion sociale. Sa simplicité matérielle contraste avec la puissance émotionnelle qu’elle dégage sur scène ou au village.

Aujourd’hui encore, que ce soit dans les musiques traditionnelles, les spectacles de danse, les contes ou les cérémonies familiales, le wahmdé continue de faire battre le cœur culturel du Burkina Faso.

Parfait Fabrice SAWADOGO

Journaliste Culturel – Infos Culture du Faso

Félicitations pour l’information, l’éclairage et la promotion de la culture. Chapeau champion et très bonne inspiration pour la suite.